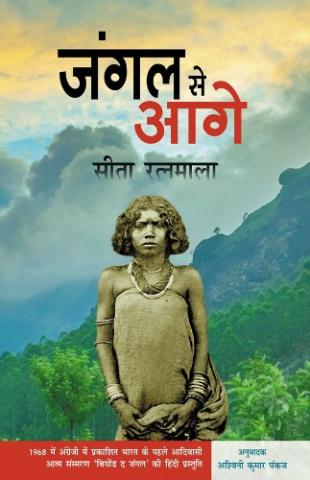

1968 में ब्लैकवूड द्वारा प्रकाशित सीता रत्नमाला की ‘जंगल के आगे’ आत्म स्ंास्मरण निश्छल प्रेम और जड़ से जुड़े रहने की अनूठी गाथा है. यद्यपि मौलिक रूप से यह आत्म संस्मरण अंग्रेजी में ‘बियोंड द जंगल’ (1968) के नाम से प्रकाशित है, लेकिन भारत के इस पहले आदिवासी आत्म संस्मरण का हिंदी अनुवाद कर अश्विनी कुमार पंकज ने आत्मकथा पढ़ने के अभ्यस्त हिंदी के पाठकों को अलग किस्म के ‘आत्मकथा’ (आत्म संस्मरण) से एकाकार होने का अवसर प्रदान किया है. यह आत्म संस्मरण इस दृष्टि से खास है कि इसमें न तो आत्मकथा की तरह व्यक्तिगत पहचान पर जोर है और न ही व्यक्तिगत उपलब्धियों का बखान. बल्कि प्रकृति के छांव में पलने-बढ़ने से लेकर संयोग से बाहरी दुनिया की स्कूली शिक्षा व गैर-आदिवासी सभ्यता से मिले अनुभवों की अनोखी दास्तान है.

आदिम आदिवासी इरुला समुदाय से आनेवाली सीता रत्नमाला आत्म संस्मरण के पहले पन्ने में ही यह बताने से नहीं चूकती कि दक्षिणी भारत का नीलगिरि पर्वत, जहां से वह आती है, भारतीय भू-भाग से बिल्कुल अलग-थलग रहा है, जहां मैदानी क्षेत्र के लोग जाने से सदैव कतराते रहे हैं. उच्चे पर्वतों व घने जंगलों से घिरे गांव जिसके आसपास हाथियों और बाघों के झुंड गरजते हुए घूमते रहते हैं, के बीच मॉनसून के बाछौर के दिनों में वह पैदा हुई थी. छोटी उम्र में ही माँ की ममता से वंचित हो गई सीता प्रकृति की छांव में खेलते-कूदते बड़ी हो रही थी कि चंचल बालमन की जिज्ञासा के वशीभूत हो बाहरी लोगों द्वारा सोना निकालने के दौरान बनाये गए गढ्ढे में अनायास गिर कर अपना पैर तोड़ लेती है. इस कारण पहली बार इलाज के लिए अपने पिता के साथ शहर के अस्पताल जाती है. यहीं से उसकी जिंदगी करवट लेती है और वह मैदानी क्षेत्र की दुनिया से परिचित होती है, जिसकी भाषा, व्यवहार व जीने के तरीके सब अलग हैं. इलाज के क्रम में अस्पताल में रहते हुए वह अंग्रेजी और तमिल भी कुछ-कुछ बोलने सीख लेती है. अस्पताल में ही उसका परिचय डॉक्टर राजन से होता है जो जवान होते-होते चाहत में बदल जाती है.

स्कूली शिक्षा के दौरान कदम-कदम पर हुए भेदभाव, उपेक्षा व प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उसकी पूरी कोशिश होती है कि वह बाहरी सभ्यता-संस्कृति के मानकों के अनुसार खुद को ‘विकसित’ बना सके. वह शिक्षा की रट्टू पद्धति को, सुंदर दिखने की लालसा को, खेल में भी ‘जीत’ की भावना और कठोर अनुशासनों को स्वीकार करती है. पर यह सब करते हुए भी उसका मन बार-बार स्कूल की खिड़कियों के बाहर जंगल और पहाड़ों पर चली जाया करती. खुले आसमान, जंगल के हरेभरे पेड़ व उससे गुजरने वाली हवा ही उसे अपनी ओर खींचते रहे. यही कारण है कि एकबार उसे अपनी शिक्षिका का कोपभाजन भी बनना पड़ा, हाथ के लहुलुहान होने तक. लेकिन सच्चाई पर दृढ़ता से कायम रहने वाली सीता ने शिक्षिका के सामने घुटने नहीं टेके.

आदिवासी संस्कृति के अनुरूप स्वभाव से निश्छल होने के कारण जिससे भी जुड़ी अंत तक निभाने की पूरी कोशिश की. पहाड़ों-जंगलों से घिरे गाँव में बिताये गये बचपन, स्कूली शिक्षा और फिर नर्स की सेवा से प्रभावित होकर अस्पताल में नर्स के प्रशिक्षण लेने से लेकर मैदानी समाज के प्रगतिशील होने का दम्भ भरने वाले डॉक्टर के द्वारा अंततः अस्वीकार किये जाने तक का वर्णन काफी रोमांचक है.

आत्म संस्मरण का हर पन्ना जहां एकओर आदिवासी दृष्टि से एकाकार कराता है, वहीं बाहरी दुनिया के अनुभव से भी अवगत कराता है. परस्पर दो धुव्रों पर टिकी संस्कृति-सभ्यता के बीच वह सामंजस्य नहीं बिठा पाती है और अंततः घर वापसी का उसका निर्णय पाठक को अंदर से झकझोर देता है. अपने आत्म संस्मरण के द्वारा सीता हमें बहुत ही सहजता से सभ्य कहे जाने वाली दुनिया के जटिल और भयावह आचरणों के सामने खड़ा करती है. जिसका जवाब राजन यानी बाहरी दुनिया के पास नहीं है. और यदि है भी तो उसे स्वीकारने और कहने का साहस नहीं है. बाहरी दुनिया के अप्राकृतिक, अमानवीय और मशीनी व्यवहारों से आहत सीता अपने आदिवासी परिवेश में वापस लौट जाती है. हालांकि वह लौटने से पहले तक राजन को उसकी कृत्रिम जटिलताओं से, बाहरी दुनिया के रचे गए सामंती मूल्यों के भंवर से निकालने की कोशिश करती है. इसतरह यह आत्म संस्मरण निश्छल प्रेम और जड़ से जुड़े होने की गाथा है. आत्मकथाओं के विमर्श के दौर में जब चीखती-चिल्लाती कहानियों का जोर है, सीता की यह शोर-विलाप रहित आपबीती पाठकों को एक अलग किस्म का आस्वाद देती है. जिसमें कोई मिर्च-मसाला नहीं है. जंगल की हवाओं सी ताजगी है.

पुस्तक पठनीय है. कई कारणों से. पहली और दुर्लभ आदिवासी आत्मकथा है जो हमें दक्षिण भारत के आदिवासी समुदायों की जानकारी देती है जिसका कि हिंदी में बेहद अभाव है. इसकी शैली आत्मकथात्मक साहित्यिक ढांचे का पालन नहीं करती. आत्म संस्मरण होते हुए भी यह आपबीती व्यक्तिगत नहीं है. अनुवाद बहुत रोचक है और पाठकों को पहले पन्ने से ही पल भर के लिए अलग नहीं होने देती. छपाई अच्छी है. मूल्य 350 ज्यादा लग सकता है पर एक दुर्लभ प्रस्तुति के लिहाज से ठीक है. इसको संयुक्त रूप से प्रकाशित किया है प्यारा केरकेट्टा फाउंडेशन, रांची (झारखंड) और गणमित्र प्रकाशन, रानीगंज (पश्चिम बंगाल)।

- अरविंद अविनाश